地质灾害监测系统平台建设方案设计_地质灾害监测系统平台

1.地质灾害预警有几种

2.感传智用指什么

3.gps技术可用于地质灾害监测对吗

4.地质灾害监测员是干什么的?

是一个专门负责地质灾害应急管理和处置的机构,其主要职责包括地质灾害预警、监测、应急响应和灾后恢复等工作。

一、地质灾害预警与监测

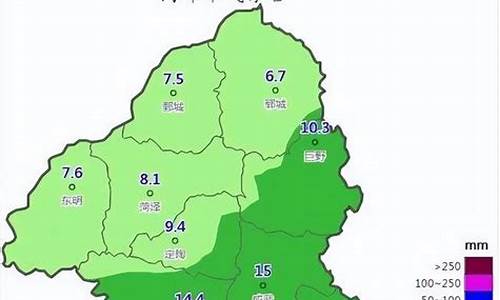

陇南市地质灾害应急中心负责对全市范围内的地质灾害进行预警和监测。通过收集地质、气象、水文等多方面的数据,结合历史灾害记录和专家分析,中心能够及时发现地质灾害的潜在风险,并提前发布预警信息,为相关部门和群众提供及时的灾害防范措施。

二、应急响应与处置

在地质灾害发生时,陇南市地质灾害应急中心将迅速启动应急响应机制,组织专业人员进行现场勘查和评估,制定应急处置方案,并协调相关部门进行抢险救援工作。中心还将根据灾情变化及时调整应急措施,确保人民群众的生命财产安全。

三、灾后恢复与重建

地质灾害过后,陇南市地质灾害应急中心将积极参与灾后恢复和重建工作。中心将组织专家对受灾地区进行地质环境评估,提出恢复重建的建议和方案,并协调相关部门进行实施。同时,中心还将加强地质灾害防治知识的宣传和教育,提高群众的防灾减灾意识。

综上所述:

陇南市地质灾害应急中心是一个集预警、监测、应急响应和灾后恢复于一体的专业机构。它通过科学的方法和先进的技术手段,有效地预防和应对地质灾害,保障人民群众的生命财产安全。

法律依据:

《中华人民共和国突发应对法》

第十七条规定:

国家建立健全突发应急预案体系。

院制定国家突发总体应急预案,组织制定国家突发专项应急预案;院有关部门根据各自的职责和院相关应急预案,制定国家突发部门应急预案。

地方各级人民和县级以上地方各级人民有关部门根据有关法律、法规、规章、上级人民及其有关部门的应急预案以及本地区的实际情况,制定相应的突发应急预案。

应急预案制定机关应当根据实际需要和情势变化,适时修订应急预案。应急预案的制定、修订程序由院规定。

《地质灾害防治条例》

第五条规定:

地质灾害防治工作,应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则。

地质灾害预警有几种

地质灾害监测有以下目的:

1. 及时掌握灾害体变形动态,分析其稳定性,超前做出预测预报,防止灾难发生。

2. 为灾害治理工程等提供可靠资料和科学依据。

3. 为部门对在地质灾害易发区的经济建设、环境治理等方面的规划和决策提供基础依据。向全社会提供崩塌、滑坡监测信息。

矿山地质灾害指在矿床开活动中,因大量掘井巷破坏和岩土体变形以及矿区地质、水文地质条件与自然环境发生严重变化,危害人类生命财产安全,破坏矿工程设备和矿区环境,影响矿生产的灾害。

(1) 建立和完善矿山开前的风险评估与环境评估,并制定环境保护与恢复治理的政策法规和规划体系。做到开前严格评估,开产中积极防范,开后积极恢复,把矿山地质环境恢复与土地复恳纳入法规,强制推行。

(2) 加强宣传,普及矿山地质灾害防治知识,提高矿山开人员素质,增强其对地质灾害的危机感与警觉性。提高矿山生产过程中全员防灾、减灾技能与手段,强化矿山地质灾害的防、险避险、抢险培训。

(3) 开发与应用先进的信息化、地球物理勘查手段、地球化学勘查手段,对矿山地质进行严密监视,对可能发生的潜在灾害施行实时监测、动态监测,建立矿山地质灾害监测系统(威海晶合),实现矿山地质与环境生态动态跟踪与管理体系,避免重大人员财产损失。

(4) 加强矿坑、矿井边坡设计,进行边坡监测,坚固挡墙稳固边坡地质构造,开挖后如果出现开裂变形,及时做地质勘察,并做好预防措施。合理建设尾矿矿坝,形成稳定矿场与尾矿库,降低滑坡和塌方风险。

感传智用指什么

地质灾害预警有五种,分别为巨灾、大灾、中灾、小灾、微灾,按照未来24小时内,地质灾害发生的可能性大小来划分。

地质灾害是指由自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

主要分为五大等级:

一级:提醒级,24小时内,灾害发生可能性很小。启动重要地质灾害隐患点的群测群防巡查。

二级:提醒级,24小时内,灾害发生可能性较小。预报预警时间内对重要地质灾害隐患点24小时监测。

:注意级,24小时内,灾害发生可能性较大。预报预警时间内启动地质灾害隐患点群测群防,并24小时监测;取防御措施,提醒灾害易发地点附近的居民、厂矿、学校、企事业单位密切关注天气预报,以防天气突然恶化。

四级:预警级,24小时内,灾害发生可能性大。启动受地质灾害隐患点威胁区居民临时避让方案;暂停灾害易发地点附近的户外作业,各有关单位值班指挥人员到岗准备应急措施。组织抢险队伍,转移危险地带居民,密切注意雨情变化。

五级:警报级,24小时内,灾害发生可能性很大。启动不稳定危险斜坡威胁区居民临时避让方案;紧急疏散灾害易发地点附近的居民、学生、厂矿、企事业单位人员,关闭有关道路,组织人员准备抢险。

法律依据:

《地质灾害防治条例》

第十四条 国家建立地质灾害监测网络和预警信息系统。

县级以上人民国土主管部门应当会同建设、水利、交通等部门加强对地质灾害险情的动态监测。

因工程建设可能引发地质灾害的,建设单位应当加强地质灾害监测。

第十五条 地质灾害易发区的县、乡、村应当加强地质灾害的群测群防工作。在地质灾害重点防范期内,乡镇人民、基层群众自治组织应当加强地质灾害险情的巡回检查,发现险情及时处理和报告。

国家鼓励单位和个人提供地质灾害前兆信息。

第十六条 国家保护地质灾害监测设施。任何单位和个人不得侵占、损毁、损坏地质灾害监测设施。

第十七条 国家实行地质灾害预报制度。预报内容主要包括地质灾害可能发生的时间、地点、成灾范围和影响程度等。

地质灾害预报由县级以上人民国土主管部门会同气象主管机构发布。

任何单位和个人不得擅自向社会发布地质灾害预报。

第十八条 县级以上地方人民国土主管部门会同同级建设、水利、交通等部门依据地质灾害防治规划,拟订年度地质灾害防治方案,报本级人民批准后公布。

年度地质灾害防治方案包括下列内容:

(一)主要灾害点的分布;

(二)地质灾害的威胁对象、范围;

(三)重点防范期;

(四)地质灾害防治措施;

(五)地质灾害的监测、预防责任人。

第十九条 对出现地质灾害前兆、可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域和地段,县级人民应当及时划定为地质灾害危险区,予以公告,并在地质灾害危险区的边界设置明显警示标志。

在地质灾害危险区内,禁止爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害的活动。

县级以上人民应当组织有关部门及时取工程治理或者搬迁避让措施,保证地质灾害危险区内居民的生命和财产安全。

gps技术可用于地质灾害监测对吗

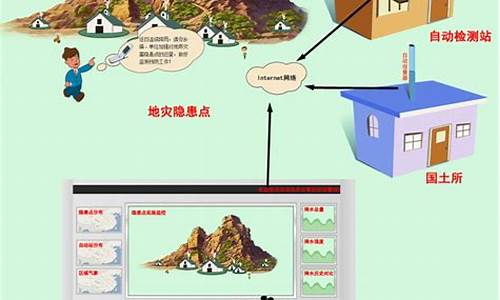

全业务链地质灾害监测预警系统。

通过北斗GNSS、雨量计等物联感知设备集位移、气象、环境等地质灾害诱发因素的可监测信息,利用以宽带卫星通信为主的多回路双备份通信机制和基于多学科交叉的智能灾变监测预警评估模型,为用户提供地质灾害事前监测预警、事中实时监测、事后救援与应急服务的平台。

“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统是典型的北斗导航卫星、中星十六号通信卫星等航天科技的工程应用,能够为地质灾害等安全监测提供更为先进的技术手段。同时“感、传、智、用”全业务链智能地质灾害监测预警系统也是地质科学、信息科学、工程科学等跨学科专业融合的工程应用,能够为地质灾害监测预警及应急响应提供更加科学的决策依据。通过工程实践证明,航天技术能够给地质灾害等领域带来低成本、高可靠的系统性行业解决方案,普适性强,具有极大的推广价值。

地质灾害监测员是干什么的?

对。

GPS技术是用于检测地质灾害的方法之一,GPS以其连续,实时,高精度,全天候测量和自动化程度高等优点,在变形监测中有着广泛的应用,目前GPS定位技术已在滑坡,地面沉降,地震,地裂缝等地质灾害监测方面得到广泛应用。

GPS定位技术可为用户提供随时随地的准确位置信息服务,它的基本原理是将GPS接收机接收到的信号经过误差处理后解算得到位置信息,再将位置信息传给所连接的设备,连接设备对该信息进行一定的计算和变换(如地图投影变换,坐标系统的变换等)后传递给移动终端。

地质灾害监测用传统人工监测和遥感监测两种方法。

人工监测需要监测员到实地考察。通过目测和借助一些简易监测仪器进行,主要依靠经验。

遥感监测是在信息化时代建立在互联网平台上的一种新技术,已经被普遍用,如晶合微震声发射技术,可以检测到土地深处变化,通过观察这些细微的变化,作出灾害预警。

信息化监测系统可以做到在线实时监测,自动运行,出现问题自动报警。地质灾害监测员需要对系统进行调试和维护。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。